宣伝投稿第二弾です。

既に上げたものからピックアップして、数話まとめてこちらでも紹介していこうと思います。興味があれば、ぜひサイトのほうもよろしくお願いします。

今回のお話はこちらでも掲載しています。

小説家になろう

https://ncode.syosetu.com/n0130iq/16

カクヨム

https://kakuyomu.jp/works/16818023213873340639/episodes/16818023214156941383

横奪

「フン、あの質量の光線を放ったにゃ随分とコンパクトに収まってるんだな。どういう構造なんだか」

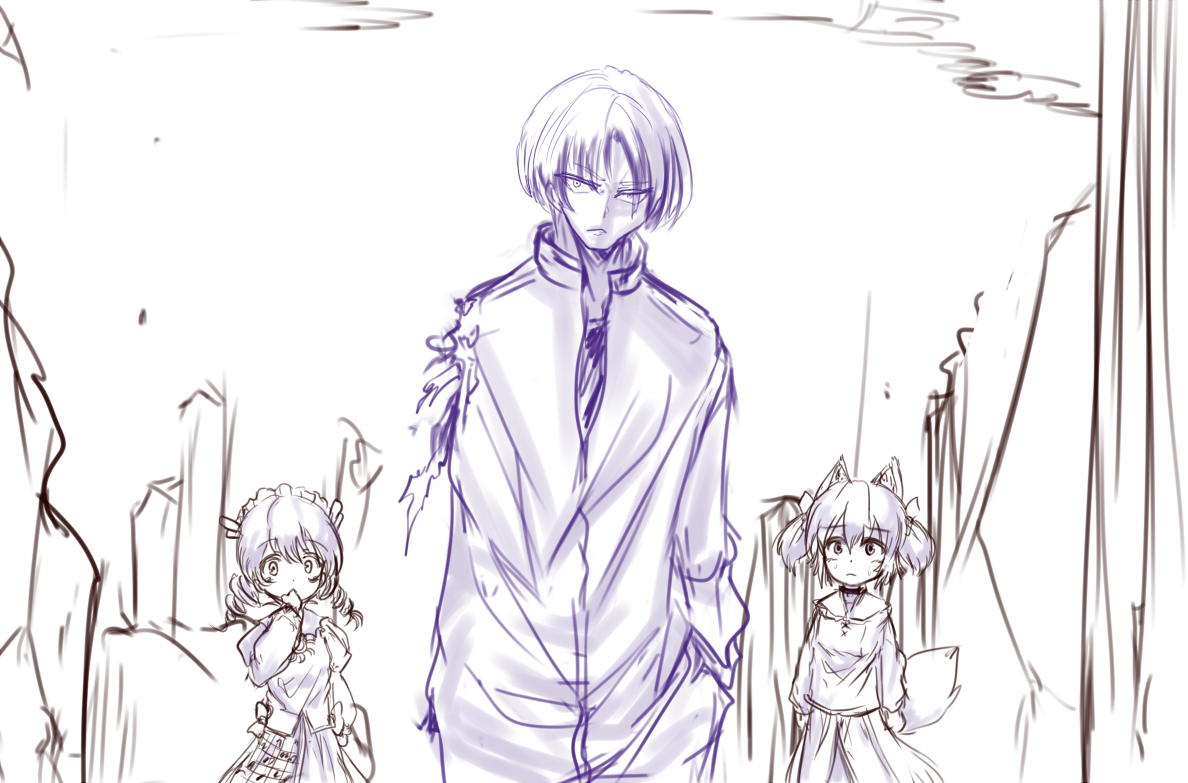

ジャージのポケットに手を入れたまま、目つきの悪い青年は人型の魔獣を見据えて呟く。その距離は10メートル弱。互いが存在を認識するには十分な距離といえた。

彼はこれまでいくつもの魔獣を屠ってきたものの、こういった手合いは初めての経験であり、眼前の異質と空気のひり付きを肌で楽しんでいた。

「アァ……ァ…」

魔獣が青年を認識し、対象を害するべき敵として捕捉する。人型の魔獣の攻撃にタメらしい“予兆”は存在しない。だから山勘で動く。

キィイィィイィ―――――

刹那、口から照射される超密度のエネルギー光。当たれば人体など一瞬で蒸発してしまうであろうその脅威を、青年は寸でのところで躱す。

「ひり付くね、ビリビリだ。面白い、昼飯抜いて正解だったかな…ん?」

眼前にいた魔獣はすでに視界から消えていた。彼が目を離したのは光線を避けたほんの一瞬だったがその隙を突かれたのだ。

(疾いな、抜け目のないやつ。どこに行った?)

キョロキョロと辺りを見渡すがどこにも存在しない。既に興味を失ったのかあるいは。

(死角から攻撃しようってのか。知性のかけらも感じさせねえ盆暗かと思ったが闘いってのを良く分かってるな)

命を賭した殺し合いは勝負に入る前に勝敗が九割九分決まるといわれている。その所以たるが死角からの一方的な蹂躙だ。

死角からの攻撃は仕掛ける側が100%有利となる特権がある。躱されたとしても位置を気取られない限りは二の矢三の矢と圧倒的有利なアドバンテージを保ったまま攻撃を繰り返すことが出来るからである。

(魔獣特有のあの濃厚な気配も消すことが出来るのか。器用なことしやがる。なら俺がとるべき行動は)

自身もビルの死角に姿を隠し、相手の行動を伺う事。そして、攻撃の来る方角を確認する。そう瞬時に答えをたたき出し駆け始めたその瞬間。

「!?」

空気を割く無機質な音と共に光線が走る。あらゆる障害を芥と薙ぐその超密度のエネルギー光が青年の今立っていた場所、心臓の位置する部分を寸分の狂いもなく穿つ。

「っは、容赦ねえな。面白え…っ」

魔獣が青年に向けて光線を撃ち出すよりも前に駆けだしていたことが功を奏してか心臓を穿たれることは無かったが、振り上げた右腕を肩の部分から全てを奪い去っていた。命に手がかかるその純然たる死の予感に青年は高揚する。

(だが今ので奴さんの位置は大体把握できたぜ。あとは追い詰めてぶっ潰すだけだ)

「あ、あの!」

「…あ?」

声をかけたのは狐耳の少女。さきほどの少女だった。

「お前ら馬鹿か、何で来やがった。自殺願望でもあんのか、あぁ?」

(いや、今は無駄話をしてる場合じゃねえ。ここは障害物が多い。早く追い詰めねえといつまで経っても鼬ごっこだ)

「っひ!?」

千寿流は肩から消失した青年の腕を見て小さく悲鳴を上げる。

「腕なら心配ねえ。一本飛んだぐらいでガタガタ騒ぐんじゃねえよ。まあ見てろ」

そういうや否や青年は駆け出す。青年はすでに人型の魔獣攻略の算段を付けていた。

あのエネルギー光は何も無尽蔵、無制限ってわけじゃない。もしそうなら隠れるまでもなく目の前の敵を殲滅するまで攻撃を続ければいいからだ。

エネルギー光照射の時間、インターバルにかかる時間はすでに頭の中に入っている。そして魔獣の敏捷性、習性も先ほど理解できた。

だから詰める。今度はとどめを刺すべく魔獣が次に位置取るであろう方角に駆ける。

「お兄さんいっちゃった ちずる どうする?」

「とと、とにかく行かなきゃ!あたしなんかが行っても足手まといかもしれないけど、あんな酷いことになって。あたし、ほっとけないよ!」

千寿流たちも遅れて青年の後を追う。すでに後姿を目視することも叶わなかったが、とりあえずの勘で追いかけることにした。

「アァアァァアアァッ!」

魔獣が吼える。その後も追いかけては躱され、追いかけては躱され、ギリギリのところで必殺の閃光はすべて回避され続けていた。

度重なる対峙。逃げ続けるだけの弱者。一向に倒れないその羽虫の如き障害に、赤く黒い怒りの感情を募らせていた。

「うるせえな。まあ、そう吼えるなよ。ギャーギャー喚くのは近所のクソガキだけで間に合ってんだ。お前は殺す。必ず殺す。端っから逃げおおせるってんなら見逃したが攻撃の意思を見せるんなら容赦しねえ。そう決めてんだ」

ダメ押しの挑発。

「ゥウゥウウゥアァアァァアアァッ!」

怒りをエネルギーに、空間を制圧、侵食していく。目視できるほどの光の束が収束し、大気がざわめき、空気がひび割れたように悲鳴を上げる。魔獣の口が開き、これまでで一番の質量をもったタメらしい“予兆”を見せる。

「待ってたぜ“ソレ”をよ」

青年は在るはずのない右腕を目の前に翳す。

「異能 偽装錬環『Deceive liberal』。お前の“怒気”奪ってく」

偽装錬環『Deceive liberal』

周りの負の感情を貪り現実を塗り替える力。これといった制約や制限はないものの、条件を満たさないと効力を発揮できない特殊な性質を持っている。

異能を解放した青年の腕が細胞単位でみるみると再生していく。それと反比例するように魔獣の溜めていた超密度のエネルギー、そして怒りの感情が収縮していく。

「ァ……ァ……ア?」

完全に再生した右腕が光を帯びる。再び空気がひび割れ悲鳴を上げ始める。それは先ほどまで魔獣が溜めていた力の奔流。

「異能の開示。お前にゃいらねえよな?」

カァ―――――ッ!!

照射されるは殲滅の光。辺りを光で埋め尽くし放たれた光線は魔獣の中心を貫き、その体に丸く穿たれた空洞を残した。

「ァ………?」

殺意を振りまき暴れていた人型の魔獣にはすでに戦意はない。

怒りの感情はすべて“奪われて”しまったから。

攻撃をかわす余力もない。否、回避をするという動作すらも取ることはできない。

戦う意志すらすべて“奪われて”しまったから。

眼前の哀れな魔獣は攻撃されたという事実を受け止めることも出来ずに、その体を霧散させて消え失せるしかなかった。

自身の死すらも理解出来ないままに逝くのは果たして幸せな事だろうか。魔獣にそのような感情は無い。だから考えるだけ無駄な事だろう。

「………」

傍から見ていた千寿流はその異質な光景に目を奪われ、絶句し立ち尽くすしかなかった。

「なんだお前ら、まだいたのかよ」

「そ、その、魔獣はやっつけちゃったんです…か」

千寿流は目の前で起こったことが呑み込めず疑問を訊ねる。

「ああ」

不機嫌そうな表情は変わらない。いや、もともとそういう顔なのだろうか。青年はそう短く返答を返すと踵を返し立ち去ろうとする。

「あ、えと、ちょ、待ってくださいっ!あの、あたしたちも街まで一緒について行ってもいいですかっ!?」

「やなこった。何でガキの御守りなんかしなきゃいけねえんだ。つかまだ昼飯食えてねーんだよ」

不機嫌な様子を隠すこともなく青年は振り返る。デジャブである。

「お、お昼ご飯、あたしたちもです!ね、シャルちゃん!」

目の前の青年は怖いとは思いつつも、見境なく人を傷つける様な悪人でもないことは理解できた。だから、今の魔獣のような脅威から守ってほしいと考えたのだ。

「っち、んな泣きそうな顔すんな。あんな化け物はそうそういねえよ。魔獣は人類の驚異っつっても知能だけはとびきり悪い。少なくとも“見たら逃げる”、これを徹底しておきゃ死ぬことはねえよ」

「………」

考えてみればこの青年の言う事も尤もかもしれない。人型の魔獣の危険性も身体能力もさっきの戦闘で痛感した。どうあがいても千寿流たちに敵う相手ではなかった。

それでも逃げ切れたのは獲物と見なされなかったからに他ならない。いや、弱者を追いかけるという習性が無かったというべきか。何にしろ逃げることだけ考えれば問題なく逃げ切れたのも事実だ。

「…それでも戦わなきゃいけねえんなら戦って死ね。お前の手にあるその傘、ただの雨傘ってわけでもねえだろ」

千寿流が持っている傘を顎で指し青年は言う。

「あの、名前だけ、聞いてもいいですか?」

慌ただしさの連続で聞く暇もなかった青年に名前を問いかける。

「君島灸。どっかでまた会ったら声ぐらいかけてやるよ。まあ、十割方忘れちまうかもしれねえがな」

「あ、あたしたちはっ」

「興味ねー」

青年は手を後ろ手に振りながら興味なさげに去っていくのだった。

(…別れちゃったみたいになったけどあの人の行く先に街があるんだよね。じゃあ、その、少し待ってからついて行くことにしよう)

声をかけるとまた怒られそうなので、出来るだけ距離が開くのを待って、二人はコソ泥の様にそそくさと後をつけるのだった。